STORIES

ストーリーズ

【紅型クラフト指導】比嘉敏子さん

Toshiko Higa

段ボールで紅型?

——伝統工芸と福祉の新しいかたち

今回訪れたのは就労継続支援を展開する沖縄県南風原町にある公益社団法人沖縄県精神保健福祉会連合会の事業所のひとつ「てるしのワークセンター」。お話をうかがったのは、利用者へ紅型クラフトの指導を行っている比嘉敏子(ひがとしこ)さんです。

比嘉敏子(ひがとしこ)さん。常に笑顔で明るく紅型クラフトへの思いをお話ししてくれました。

2021年から約4年にわたり、段ボールに紅型を施した商品の制作を行ってきた紅型クラフト「せかいにひとつ」。

クオリティの高い商品のデザインは、伝統的な紅型の柄のほか、利用者が考えたキャラクターや指導員によるオリジナルなど多岐にわたります。

総勢15名の染人(そめんちゅ)たちによる制作は、どのように行われているのでしょうか。

紅型技術指導の比嘉敏子さん(以下、比嘉さん)にお話を伺いました。

工房では紅型クラフトの展示と販売も行われています。華やかな一角に目が離せません。

丁寧に作られる紅型クラフトは、利用者一人ひとりが、その日その時間に得意な工程を担当しています。

「頑張ればできる」のではなく「いいところを伸ばす」のが、てるしのワークセンターの方針。全員の得意を繋ぎ合わせることで、クオリティの高い商品に仕上げていきます。

卸先に猶予をもらい、一時期は3、4ヶ月納品を待っていただくこともあったそうです。

色差しの様子。布地で行われる紅型と同じ染料と道具で段ボールを染めています。

取材時に、洗い場で一生懸命段ボールを洗っている渡口真央(とぐちまお)さん(以下、渡口さん)の姿がありました。

彼女が担当していたのは、制作の終盤の「のり落とし」と呼ばれる工程です。

色をつけたくない箇所にのりを塗るのですが、配色が終わると段ボールを水で洗い、のりを落としていきます。

当たり前ですが、段ボールは紙なので、そのサイズが大きくなればなるほど破れやすくなります。繊細で集中力が必要になるため、この工程を担当できる利用者は限られているそうです。

のり落としの様子。渡口真央さんが集中して丁寧に破れないように段ボールを洗っていました。

てるしのワークセンターに入って約3年になるという渡口さん。手が柔らかい彼女は、のりを洗い落とす工程をほぼ毎日行っているそうです。

「自分にしかできない仕事に自信を持てたので、最近の口ぐせは『任せて!』なんですよ」

比嘉さんは、渡口さんについて嬉しそうに話してくれました。

渡口さんは、いつも「みんなが笑顔になるように」と願いを込めて紅型制作に励んでいるそうです。

色差しを担当したお祝い袋を見せてもらうと、ピンクや黄色、オレンジなどのパステルカラーが中心。見た人の気持ちを柔らかくする色づかいは、取材陣全員の表情をゆるませてくれました。

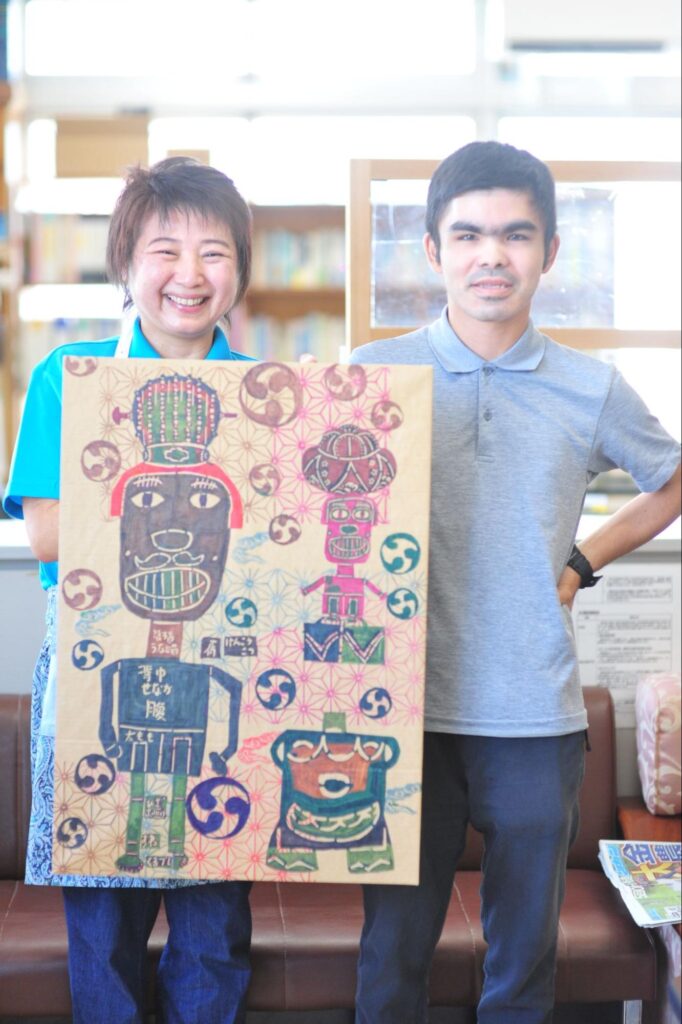

技術指導の比嘉敏子さん(左)と、利用者の渡口真央さん(右)。2人が持っているのは渡口真央さんが色差しを行ったお祝い袋です。

よく見る紅型といえば、着物や帯、コースターやトートバッグなどの布製品がほとんどです。そんな中で、てるしのワークセンターでは4年前の2021年から段ボールに染色する紅型クラフトをはじめました。

そして今では「伝統×福祉×SDGs」が、制作のスローガンになっています。

でも、よく考えてみると……段ボールに紅型? なかなか思い浮かばない発想です。

なぜ段ボールが選ばれたのでしょうか。比嘉さんに詳しくお聞きしていきます。

利用者の作成したオリジナルキャラクターを紹介する比嘉さん。個性あふれるデザインでプレゼントとしても人気なのだそうです。

てるしのワークセンターでも、元々は他の紅型と同じように、トートバッグなどの布地で染色していたそうです。

ただ、普通の紅型と同じでは、数多くある商品の中に埋もれてしまいます。

「せっかくならば、新しいことに挑戦してみたい……」。そう考えていた頃、ある日、事業所で段ボールを再利用した商品制作の委託を受けました。

「『これは使える!』とひらめいたんです」

それが、紅型クラフト誕生のきっかけです。

紅型クラフトは、沖縄の伝統である琉球紅型の工程・道具・染料を、そのまま段ボールへ施しています。制作のスローガンである「伝統×福祉×SDGs」の根幹には「まだ誰もやっていないことをやりたい!」という比嘉さんの思いがあふれていました。

地域ブランド認定商品「はえばる良品」の認定証。紅型クラフトが南風原町の特産品に認定されました。

てるしのワークセンターの制作物は、2024年2月には南風原町商工会が行っている南風原町地域ブランド認定商品「はえばる良品」に認定されました。また、SDGsを掲げている町内の印刷会社にも声をかけリングノートを合同で作成。

南風原町ではじまった紅型クラフトは、多くのサポートを得ながら県内のホテルやお土産品店など幅広い場所で販売されています。

てるしのワークセンターからは、これまで多くの作品がうまれてきました。その中には今までの紅型にはない独創的な色使い、デザインをする利用者もいたそう。

指導にあたる比嘉さんは「色使いに驚かされた」と、利用者の玉寄光清(たまよせてるきよ)さん(以下、玉寄さん)を紹介してくれました。

「こんにちは」と、元気に挨拶をしてくれた玉寄さん。両手で大きな作品を掲げながら笑顔で撮影に応じてくれました。

第23回那覇市障がい者美術展の絵画の部で金賞を受賞した『カップル夫婦あんどシーサー』を持つ比嘉敏子(ひがとしこ)さん(左)と玉寄光清(たまよせてるきよ)さん(右)。

高校を卒業してからすぐ、てるしのワークセンターに通い始めた玉寄さん。バスが大好きで毎日乗って通っているそうです。

「たぶん全部の色を混ぜてるんです。長年紅型をやってきている私たちでは思いつかない色で、いつも驚かされるんです」

比嘉さんは、玉寄さんの作品をこう紹介します。

実際の作品たちは、目を惹かれる独創的な色合いばかりでした。

玉寄さんだけでなく、利用者全員が「私の塗り方」を持っています。比嘉さんは、塗り方を見ただけで誰の作品なのかわかるそう。

同じ絵柄でも、塗る人が違えばまったく別の作風となり、ひとつとして同じものはありません。

15名の職人だからこそ表現できる「せかいにひとつ」の紅型たちは、今日この場を逃すと二度と会えないかもしれないという気持ちを駆り立てられる特別感のあるものばかりでした。

同じシーサーの絵柄を使っている作品たち。同じ絵でも色や塗り方によって全く違った印象を受けます。

てるしのワークセンターは、これからどんなことに挑戦したいのでしょうか?

今後の展望をうかがいました。

「ズバリ!沖縄県優良県産品推奨品になることです。まずは、現在人気の商品のシリーズ化を作ったり、企業コラボなどを通して幅広く認知されたいです。」

利用者発案の「マース袋」を見せてくれる比嘉さん。今では一番人気の商品なのだそうです。

「あとは、紅型クラフトのアート作品としての価値も追求したい」

比嘉さんは、そんな展望も語ってくれました。

てるしのワークセンターが制作する「紅型クラフト」は、伝統ある「紅型」を段ボールに施すという、新しい領域を展開してきました。これから生まれる作品も「今まで見たことない!」と、見る人たちを驚かせることでしょう。染人たちの挑戦から、目が離せませんね。

この日、制作に励んでいた皆さんでの集合写真。笑顔があふれる現場で「せかいにひとつ」の紅型クラフトは生み出されています。